Jean-Marie Drot est

auteur-réalisateur, ancien directeur de l'Institut culturel à

Athènes et de la Villa Médicis à Rome.

Il rencontra Stani Nitkowski dès le début des quatre-vingts.

En 1982, il préface sa première exposition à la galerie

l'Oeil de Boeuf.

Jusqu'à la fin, Stani et Jean-Marie Drot échangeront une

intense correspondance.

Dans son prochain ouvrage, Le Dictionnaire sentimental, Jean-Marie

Drot consacre un chapitre entier à Stani.

|

|

|

18

août 1998,

j'étais plongé dans mon rève-désir de matador, photo Catherine Slowick |

Voici quelques extraits du chapitre dédié à Stani

Nitkowski rédigé au lendemain de son suicide par Jean-Marie

Drot, à paraître dans Le Dictionnaire sentimental.

Plon, début 2002

![]()

" Car ne sommes-nous pas comme le pauvre Van Gogh

lui-même, des suicidés de la Société ! "

Antonin

Artaud

Lorsqu'un ami se donne la mort — ce soir je ne peux pas écrire le mot suicide — la secousse intérieure est si forte que tout se bloque autour d'une seule interrogation. Pourquoi ?

Puis, commence la litanie des si… Et si je lui avais téléphoné ce jour-là ?

Et si lorsqu'il m'a parlé longuement au téléphone de la mort brutale de son fils Flavien, j'avais mieux compris l'immensité océanique de sa peine ; senti qu'en lui le sang s'écoulait goutte à goutte ; que désormais chaque nuit il allait se réveiller en sursaut pour parler à l'enfant mort, doucement sans jamais élever la voix pour respecter l'absence et pourtant tenter de rétablir l'impossible dialogue ? Mais il est vrai que j'ignore tout ou presque du monde de l'enfance. Je n'en ai pas eue…

Et si au lieu de partir à l'étranger j'avais pris le train à la Gare Montparnasse pour lui faire une visite-surprise, déjeuner avec Stani dans le petit bistrot du coin où il avait ses habitudes et qu'il avait rebaptisé "le café de la Sentence", à cause de la proximité du palais de Justice ?

Et si, le lendemain de mon retour, j'avais prêté plus d'attention à sa réponse plutôt tarabiscotée. " Tu sais, Jean-Marie, je viens de sortir la tête de l'eau, une eau froide, trop, froide… Depuis hier j'ai recommencé à dessiner, tu sais... " Puis un long silence qu'aucun de nous deux ne s'est risqué d'interrompre. Je me sentais pris la main dans le sac. Pour la première fois durant mon absence, je me le rappelais soudain, j'avais oublié de lui envoyer une carte postale de l'un de nos peintres préférés qui enrichissait sur les murs de la cuisine le "Musée Imaginaire" de l'homme aux jambes paralysées par la myopathie. J'étais resté muet pour n'avoir pas su trouver les mots justes qui auraient pu adoucir son chagrin après la disparition de ce fils probablement le plus aimé parce que, comme lui, Flavien était un pur marginal, un révolté, un solitaire, un artiste…

Et si, autre supposition, Stani, à bout de force, d'espérance, d'arguments pour continuer la route, claquant la porte définitivement derrière lui, se donnant la mort un soir d'avril 2001, avait voulu m'envoyer un ultime message, lui qui ne se plaignait jamais ? Une sorte de reproche voilé qu'après coup il m’est difficile de formuler à sa place mais que néanmoins je perçois assez clairement : " certes, tu étais mon ami, tu as cherché à m'aider, à comprendre le sens caché de mes peintures, de mes dessins, de mes poèmes ; souvent tu m'as écrit des quatre coins du monde et pourtant, après mon deuil, malgré ta bonne volonté tu n'as pas réussi à fracturer le mur de terrible et soudaine solitude derrière lequel je me suis retrouvé enfermé, un crayon inutile dans la main et me répétant sans fin à quoi bon ! à quoi bon ! "

Dans tout suicide, il y a, je crois, un acte d'accusation contre ceux qui restent sur la terre ferme, apparemment indifférents, opaques, inattentifs, absents surtout, en dehors du drame qui se joue pourtant devant eux. A quelques centimètres. A portée de voix.

Ce soir-là, le téléphone était sur répondeur, alors pourquoi laisser un seul mot ?

Et si au denier instant, lorsque le poison n'a pas encore tué mais seulement diminué les pulsions vitales, alors que tout se brouille, se dilue, n'est plus qu'un brouillard jaunâtre, il lui était monté du fond de la gorge un cri, un appel au secours qui se sont perdus dans la nuit puisque personne n'était derrière la porte ?

Seul un ange gardien, s'il existait, pourrait nous dire ce qu'il en fût…

À l’heure du départ Stani avait cinquante et un ans. Nous étions amis depuis longtemps et si proches qu'aujourd'hui encore j'ai la curieuse impression d'avoir fréquenté son école. Je sais bien pourquoi. Lui, en Touraine, moi en Lorraine, enfants nous avons connu les mêmes difficultés, la même pauvreté grise, la même absence d'horizon, la même sensation d'être nés bloqués dans une nasse. Ensemble nous avons eu la même intuition : pour nous en sortir, il nous faudrait recourir aux grands moyens : pour Stani, peindre dans une mansarde ; pour moi, être toujours le premier de la classe " Sinon, menaçait mon père tu iras travailler en usine. "

Au-delà des mots et de notre silence obstiné — car jamais on ne parle des blessures anciennes que rien, pas même le soleil grec, ne parvient à cicatriser — Stani savait, comme il me plaît aujourd'hui de l'écrire publiquement, que notre affectueuse complicité s'enracinait dans l'humus de nos premières années, dans cette rage que rien n'éteindra devant cette injustice qui, dès la naissance, condamne certains êtres à ne jamais pouvoir échapper à la fatalité du sort. […]

Dans le regard de Stani une fixité orgueilleuse, mieux qu'un long discours, me confirmait qu'il avait survécu envers et contre tous, triomphé des impossibles épreuves quotidiennes, vaincu les démons de la médiocrité, et qu'à travers débauches, ivresses, fornications, mensonges même, il avait creusé dans la terre, et de ses mains, un tunnel vers la lumière… Et pourtant, à la fin, Stani a faibli. Succombé. Choisi de mourir.

Besoin de réentendre sa voix. Peut-être à cause de son infirmité et de sa solitude, Stani avait pris l'habitude de m'envoyer des messages enregistrés sur cassette dans des petits paquets minutieusement ficelés et toujours recommandés comme s'il avait eu peur qu'en route, sa voix lui fût volée. Je conserve précieusement ces documents sonores à Chatou dans une boîte de chocolat. Souvent, la nuit, je l'entends qui me parle. De ses obsessions. De ses projets et parfois, en ricochant, de ses amours clandestines. Ainsi, le 16 février 2000, il m'avait confié : "

Ce matin j'ai eu la surprise de recevoir un beau coffret du genre "années 50" rempli d'une dizaine de plumes pour écrire ou dessiner à l'encre de chine. C'est mon seul luxe On dirait des petits Calder…

En les utilisant pour la première fois aujourd'hui, j'ai eu la curieuse impression que depuis des générations de fraternité, les mots sont suspendus à leur bec, à la pointe de leur pointe flexible et dure à la fois… La parole s'envole et tournicote sur elle-même comme une girouette ivre. Le précieux cadeau m'arrive en retour d'un dessin que j'ai offert à un jeune délinquant d'à peine dix-neuf ans, le petit frère en quelque sorte de mon fils Flavien… Ils l'ont coffré pour des peccadilles. Le juge lui a reproché entre autres sa totale absence de sensibilité, ce qui moi me surprend car depuis qu'il est sorti du "trou", souvent il vient me voir dans mon atelier et regarde mon travail avec des yeux gourmands, intelligents…

Pour ma part dans ma cambuse, dans ma "tôle" à moi, je m’y sens bien tel un rapace sans griffes. Je travaille seize heures sur vingt-quatre et parfois je m'en veux de dormir un peu dans mon lit navire.

Tu sais, Jean-Marie qu'on m'attribue deux dates de naissance, soit un 19 ou un 29 mai 1949 ; mais en plus mon état-civil est falsifié de toute façon car au matin de ma mise en orbite mon père trop bourré, comme d'habitude, m'a déclaré à la Mairie avec quatre jours de retard, et en plus à zéro heure et zéro minute. Comment veux-tu que je m’y retrouve cinquante ans plus tard ? " […]

Réflexion faite, je ne pense pas qu'au moment de lâcher la corde. Stani a eu peur de la mort. Il l'a trop souvent croisée, tutoyée au long de sa chienne d'existence, titubant d'alcool ou de souffrance, tombant de sa voiture d'infirme ou de son lit-navire, se blessant la main (sa seule arme), roulant en ambulance avec accompagnement gratuit de musique concrète d'un hôpital à un autre, subissant transfusion, goutte à goutte, sans jamais crier ailleurs que dans ses dessins ou dans ses toiles, Parfois, me confiait-il, pour lui donner du courage ou s'apitoyer sur son sort, certaines jolies infirmières — il les appelait " mes muses du petit matin " — papillonnaient autour de lui , provoquant chez Stani des érections aussi imprévues que délicieuses…

Après tout, que savons-nous de la mort nous qui nous imaginons être pour longtemps, sinon pour toujours, les abonnés patentés de la vie, comme on l'est par faveur spéciale à l’Opéra ? Presque rien. Une peur enfantine. Parfois, une panique. Un début d'étouffement ou de vertige. Des sueurs froides.

Et si pour un Stani (et pour tant d'autres), la mort était la dernière amie ? Une sœur silencieuse qui à l'avance acceptera tout, se chargera des ultimes formalités, et leur fermera les yeux pour qu'ils ne voient plus rien d'un monde trop cruel, pour qu'ils ne se posent plus de questions sur ce Dieu auquel Stani croyait tant et qui du haut de son indifférence se lave les mains, tel Ponce Pilate, avec le sang des victimes innocentes.

Dans la nuit qui monte, je repense aux titres des dernières peintures de Stani exposées, il y a peu, à la Galerie des "Filles du Calvaire" à Paris le "Temps des lèpres", la "Fin de toute chair est arrivée" qui renvoie directement au "Wagon plombé" du Musée de Niort ou encore à la "Pute d'Emmaüs", tableau que je salue presque chaque jour en douce et non sans une certaine inquiétude dans un coin secret de la maison de Chatou (impossible de transporter cette toile avec moi dans l'île d'Ios le soleil grec la tuerait !).

Stani, pas plus que le Goya de la fin — celui des "Peintures noires" de la Maison du Sourd — ou que Music rentrant des camps de concentration avec des dessins planqués dans sa musette de déporté, ne cherche à nous indiquer la vraie route (elle n'existe probablement pas et l’Art n'est pas davantage une pédagogie qu'un peintre n'est un géographe…). Simplement, chaque dessin de Stani est hurlement, cri, refus d'être complice. A-t-il jamais peint, dessiné ailleurs qu'au cœur d'une souffrance quotidienne poussée jusqu'à son point d'incandescence ? Par son œuvre déchirante, Stani m'aura surtout appris que par le monde aucune des familles de l'homme n'a l'exclusivité de la souffrance ou du martyre. […]

Où que soit Stani ce soir, chacune de ses oeuvres me questionne et me tient en éveil. Avec quelques autres artistes, n'est-il pas l'infatigable témoin des ravages de la torture universelle. Impitoyable et sans pudeur, Stani nous la montre à l'œuvre, détruisant tout. Dedans, dehors, peau ; sexe, os, cœur, crâne pour ne laisser, après son passage, besogne faite, que l'ombre chancelante d'un corps foudroyé.

Fusillé.

Le nôtre.

Jean-Marie Drot

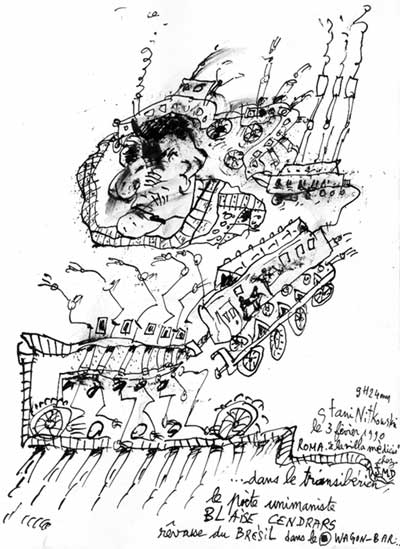

Le poète Blaise

Cendrars, encre sur papier, 3 février 1990, coll. particulière.